■“絶対ナシ”派から“持つのが当然”派まで…意見真っ二つ

入学式や学年が変わるこの季節、「子どものスマホ、どうする?」といった会話があったというご家庭も多いのではないでしょうか。

街の皆さんのご意見は…。

Q.子供に「スマートフォン」を持たせるのはアリ?ナシ?

70代男性:

「小学校や中学校で持つのはダメだね。親がそんなもん与えとることがよくないですよ」

70代女性:

「いらないと思う。小学生がスマホやってたら、集まってても子供同士が会話がないもんね」

という「絶対ナシ」派から…。

60代男性:

「アリでしょ。やっぱ時代の趨勢(すうせい)ですよ」

20代女性:

「今の時代だったら持たせますかね。変な人も多いし…」

という「持つのが当然」派まで、意見が真っ二つに分かれるのが「子供のスマホ」問題です。

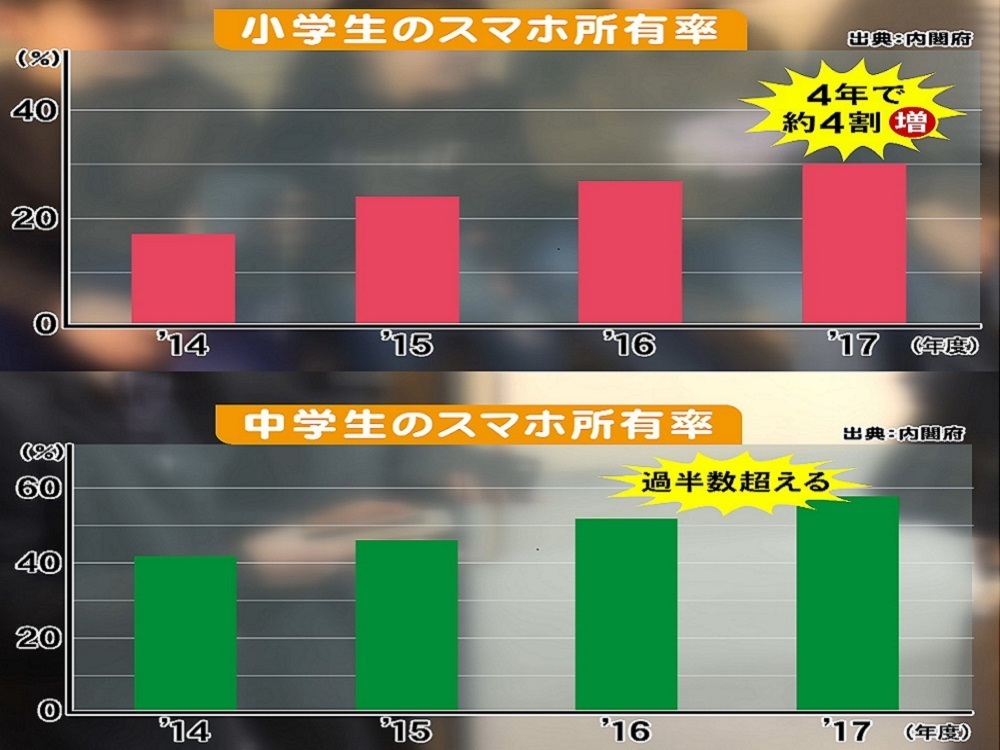

所有率はこの数年で激変。全国でスマホを持っている小学生の割合は、4年前には17.1%だったのが、わずか4年間で4割も増えて30%近くにまで上昇。

中学生の所有率も、この数年で6割近くにまで達しています。

■アリ・ナシそれぞれの理由

というわけで、街で親子に質問!『子供にスマートフォン持たせていますか?』

母親(娘が小4):

「持たせてないです、必要性を感じない」

同・娘:

「欲しい、友達と電話とかできるから」

同・母親:

「3年生のクリスマスプレゼントで『スマホが欲しい』って言われて…却下しました」

父親(娘が小5):

「持たせてないです。いや、まだ早いかなと思って。『ネット関係』が怖いかなというのがあって…まだ分からない部分がたぶん子供には多いと思うので」

「ナシ派」の主な意見としては、「まだ必要がないから」、「SNSなどネットでのトラブルが怖い」という声が。

一方、持たせているという「アリ派」は…。

母親:

「4年生くらいの時に買いました。習い事とか、送り迎えで連絡するために」

別の母親(娘が中1)

「(自分も娘と)連絡取りたいんですよ。キッズケータイでもいいんですけど、(娘が)『スマホがいい』って『写真も撮りたい』って」

送り迎えの連絡で必要、という声が圧倒的。さらに、こんな声も…。

祖母:(孫が小6と小3):

「今はみんな持ってるから」

母親(娘が小5):

「周りももう持ってくる時期になるとやっぱり持たせたほうがいいのかなと」

我が子を少数派にはしたくない、そんな心理もあるようです。

確かに街を見渡すとスマホ片手の子供たちがチラホラ。ただし「アリ派」の親子でもルールはあるようです。

母親(娘が小5):

「LINEは親と連絡するときだけ」

別の母親(娘が中1):

「9時には没収だよね。『TikTok』を1時間以上見るなとか」

子供のスマホ、アリかナシか、街で40人に聞いた結果、「アリ」が23人、「ナシ」が17人という結果に。およそ6割が「アリ」という結果でした。

■スマホ持ち込みを学校が認める理由

一方、いま大きく変わろうとしているのが「学校へのスマホ持ち込み」です。

名古屋では、原則NGですが、全国では持ち込みに積極的な地域もあります。それが大阪です。

吹田市にある、私立の金蘭千里中学校では、去年9月から持ち込みOKに。毎朝登校すると、クラスごとに用意された専用のバッグに携帯電話を入れて、担任の先生に預けるのがルールです。

先生たちが、それぞれ職員室の安全な場所で下校まで管理。今のところ大きなトラブルはないとのことです。

大阪では、全国に先駆け公立の小中学校でもこの春からスマホの持ち込みを解禁。きっかけは去年6月に起きた大阪北部地震で、あくまで災害時など緊急連絡のためとしています。

■持たせると決めたら親子でしっかりと『ルール決め』を

学校でも家庭でも進む、「子供のスマホ」。

しかし、教育評論家の尾木ママこと尾木直樹さんは、この流れに危機感を覚えているといいます。

教育評論家 尾木直樹さん:

「小中学生の段階でスマホは、僕は基本的に必要ないと思います。だから、アリかナシかで言えば、『ナシ』ですね。

例えば国語の辞書をスマホでパパッと調べている時と、紙媒体の昔ながらの方法で調べている時と、脳が動いてるか動いていないかといえば、スマホを使ってるときは動かないんですよ。脳の機能がスマホばっかり使っているとどんどん機能低下していくんです。

学力がしっかりついて、いろんな物事の判断ができて、感情のコントロールができる子、自立したしっかり自己を確立できるような中学生にしていこうと思ったら(スマホは)ないほうが遥かにいいですよね」

名古屋市、岐阜市、津市の小中学校への携帯電話の持ち込みは、各教育委員会によりますと、原則禁止。

文部科学省が2009年に通知した「学校における携帯電話の取り扱いについて」で、『教育活動に直接必要ないものであるから原則禁止とするべきである』と明記されていることが理由にあります。

時代が変わり、子供にスマホを持たせる必要性もありそうですが、その際には、しっかりとしたルールを作ることが大切と言えそうです。