岐阜県岐阜市に作業スペースを一般の人にも開放している、全国でも珍しい「シェア工房」がある。週末に集まってくる会員たちや、元トヨタマンの代表の「モノづくり」への思いを聞いた。

■木工所を一般に開放する「シェア工房」で20代から70代がモノづくり

岐阜市の「ツバキラボ」は、代表と社員あわせて5人の小さな木工所。

【動画で見る】トヨタマンから“木のモノづくり”の担い手に…木工所を開放する『シェア工房』大量生産・消費にない豊かさを

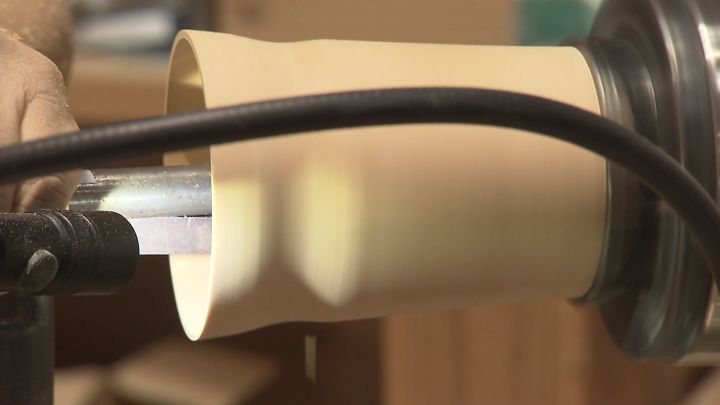

5年前に開設されたこの工房には、大小30台ほどの機械が揃っているが、特徴はこちらの「木工旋盤(もっこうせんばん)」だ。

ツバキラボ代表の和田賢治さん:

「プロが使うような機械を一般の方が使えるという場所は、全国的にもないかな」

ツバキラボは週末、機械や作業スペースを一般にも開放している、全国でも珍しい「シェア工房」だ。

会員は、20代から70代までの約80人。

木から削り出してコップを作る人や、本格的なダイニングテーブルの組み立て、手慣れた様子で旋盤を扱う女性…。思い思いに「モノづくり」に励んでいた。

2年ほど通っているという男性は、自宅で使う家具を手作りしているという。

会員の男性:

「定年後の趣味として(始めた)。テーブルだとか椅子だとか、いろいろ作っていますけどね。面白いですよ、既製(品)だと、ここもう少しこうだったらいいのにと思うのが、自分でできますからね。寸法も自分の思い通りに作れますから」

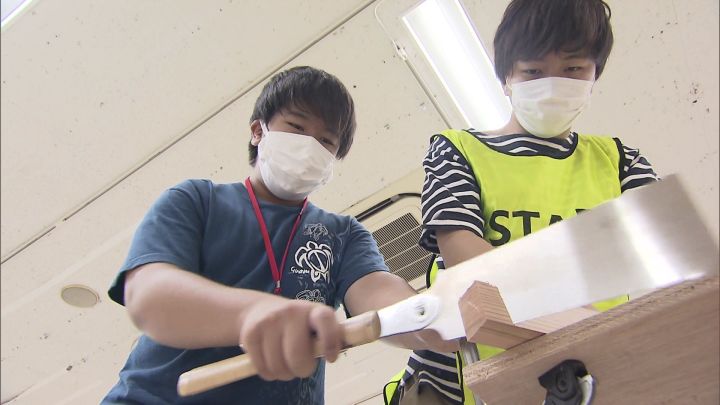

この日は、初心者を対象としたレッスンも開催されていた。4日間の日程で木工旋盤の使い方を学ぶ。皆さん真剣な表情だ…。

和田さん:

「使う刃物と刃物を動かす向き、方向が全く逆になるので、そこをちゃんと分けて理解していくようにお願いします」

■「何かを作って人に届けたい…」木工の仕事にあこがれて早期退職した元教員の男性

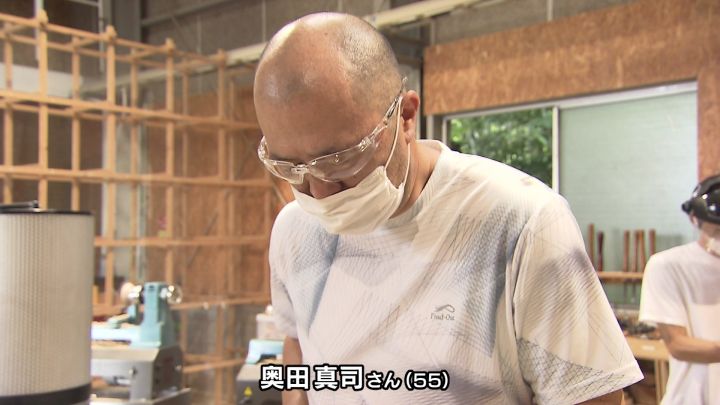

参加者の一人、奥田真司(おくだ・しんじ 55)さん。

岐阜県内の公立小中学校で教師として32年間働いてきたが、ずっと温めてきた「木工の仕事」への憧れを実現させるべく、2021年に早期退職。

奥田真司さん:

「今、55歳なんですけど、80歳ぐらいまでできる仕事を、と思って勉強中です」

専門学校で学びながら技術を磨きたいと、このレッスンに申し込んだ。

奥田さん:

「お皿とかコップとか、大きなボウルとか作れるといいなと思う」

奥田さんの自宅を訪ねると…。

奥田さん:

「これが、私が一番最初に作った作品ですね」

奥田さん:

「ここにおもちゃが入るんです。で、ここ(背もたれ)にクマの顔を描いた」

自宅にはあちこちに作品があった。

奥田さん:

「自分で作って自分で使うことができて、とても楽しいですね。満足しています」

目指すは「プロの木工家」。この決断に妻・烈子(やすこ)さんは…

奥田さんの妻・烈子さん:

「そうやって思っているかなと思ってても、本当に辞めると聞いた時はちょっと驚いた。今となっては、1年でも早くその道やっておけば良かったねというぐらい、今は応援する気持ちでいます」

奥田さん:

「第二の人生として、木で何かを作って人に届けることをしたいなと思っています。十分、教員の仕事もやったなと思いましたし、新しい道に進みたいなと思って決断しました」

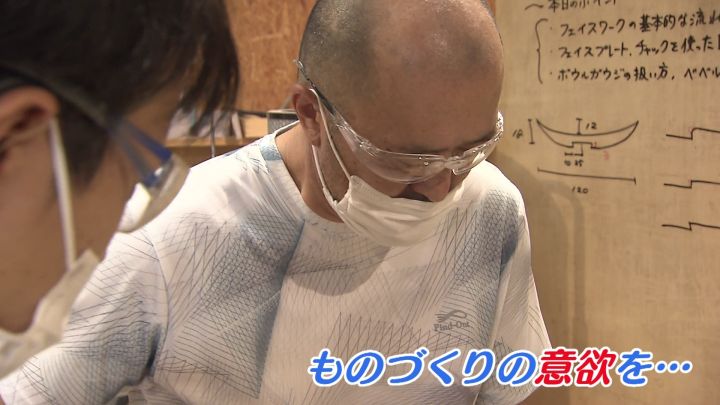

何かを作って人に届けたい…。ツバキラボに行って、改めてモノづくりへの意欲をかき立てられたという奥田さん。

奥田さん:

「和田先生(代表)のモノづくりに対しての考え方ですね。『消費されるよりも愛用されるモノづくりを考えていった方がいい』ということとか、いろいろ教えてもらったのですごく勉強になりました」

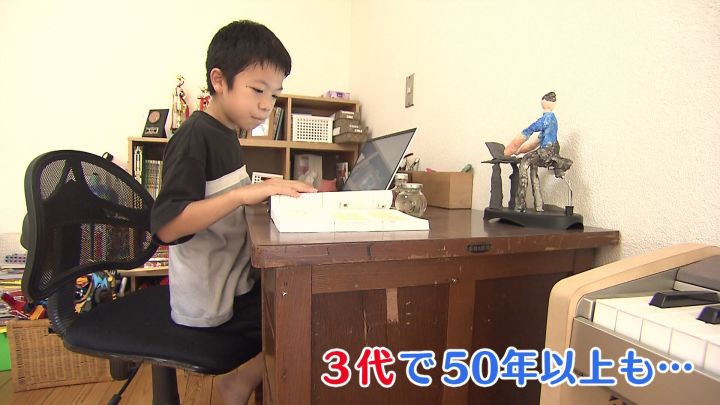

■「消費されるより愛用されるモノづくりを…」きっかけは父親から譲り受けた木の机

消費されるより愛用されるモノづくりを…。ツバキラボ代表の和田さんが大切にしている考えだ。この考え方を持つのにはきっかけがあった。

和田さん:

「私が高校生の時に、父から譲り受けた机になります」

父親が学生時代から愛用していた、小さな古い木の机。自分の後は息子に譲り、3代で50年以上に渡って使い続けてきた。

現在41歳の和田さんは、アメリカの大学を卒業し、24歳でトヨタ自動車に就職。

「カンバン方式」と呼ばれる部品の物流システムを、海外の工場に導入する業務などを担当していた。しかし、多忙すぎる毎日の中で、仕事や暮らしへの疑問が徐々に膨らんでいったという。

和田さん:

「自分がやっている仕事が、自動車の会社で(部品の)物流というところで、なかなか消費者から見えない。どういうふうに貢献できているのかっていうのが見えなくなって…」

そんな時、目に留まったのが自宅にあったこの机だった。

和田さん:

「その時に、代々受け継がれるようなものの価値を感じて、こういうモノを作れる人になりたいなというところから、木工の世界を志した」

世界を股にかけるグローバルな自動車メーカーから、手応えがダイレクトに感じられる「木のモノづくり」へ。

当時の決意を、和田さんはブログにこう綴っている。

<和田さんのブログ>

大量生産・大量消費のグローバルな世の中に逆行し、地元に戻り、地元で働く。身近な資源を使って、身近な人のために仕事をする。自然と寄り添って暮らす。

和田さん:

「同じように木工をやりたい人、自分で作ったもので生活したい人がいるんじゃないかなっていう風に思っていて、そういう人たちの受け皿になる場所をつくりたいと思ったのが、シェア工房を始めたきっかけです」

■次の世代にモノづくりの喜びを…子供向けの木工イベントを開催

身近な資源を使い身近な人のために作る人は、ツバキラボの会員にもいた。ラボに通うようになって4年ほどになる、山県市の会社員・武藤智志(むとう・さとし 45)さん。

今は小さなイスと格闘中だ。

武藤智志さん:

「なかなかうまくいかないことの方が多いですけど、失敗を繰り返しながら修正してでき上がってくるので、その分愛着が持てて、そのモノ自体を大切にできる」

2年前、娘のために学習机を作り、今年は下の息子が使う机を作った。

武藤さん:

「喜んでくれました。将来、大きくなって使い続けてくれて、お父さんが作ってくれたなと思ってくれたら一番うれしいと思う」

ずっと使い続けてほしい…。そんな願いが込められた家具や食器たち。

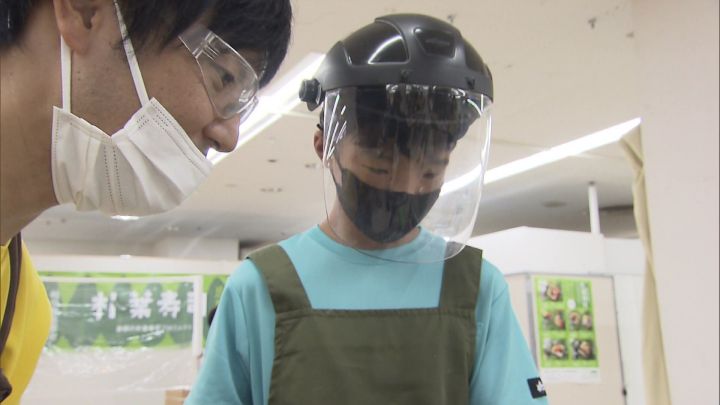

次の世代にも、モノづくりの喜びを伝えたいと、和田さんはこの夏、初めて子供向けの木工イベントをプロデュースした。

参加者の女の子:

「のこぎりは怖かった、万華鏡を作る」

参加者の男の子:

「削って皿にしました。角を削るところとか、全部が難しかった」

和田さん:

「一つ一つの作業を終えた子供たちの満足感が表情に表れているので、そういう姿を見るとうれしいなと思います。大量生産・大量消費のモノにあふれる中で、これだけはこだわってモノを作ったとか、これだけは少し愛情があるとか、そういったモノが暮らしの中に一つ二つ増えるだけで、充実感というか豊かさということが変わってくると思います。シェア工房を運営したりとか、イベントの企画を通して、今まで全く接点がなかった人たちが木に触れる、木工を経験してみることで、きっかけづくりをしていけるようになれればいいなと思っています」

ツバキラボは会費が毎月7000円(月2回コース)からで、まずレッスンを受講して、木工旋盤や木工機械の基礎的な知識・技術を身に付け、会員になることができる。