愛知県江南市で、東海3県で初めて「歩きスマホ」を禁止する条例が制定される見通しとなりました。歩きスマホの危険性について取材しました。

名鉄犬山線・江南駅で平日の午前中に取材すると、学生からサラリーマンまで、幅広い世代でスマートフォンを操作しながら歩く「歩きスマホ」が目立ちました。

男性:

「今ここどこだろうって(地図を)見て確認する時に、歩きスマホってなるかもしれないですね。(Q.危ないと思ったことは?)前から自転車が来ていた、そういうのは『あ!』ってなるかもしれないですね」

女性:

「人混みとかで全然前を見ずに歩いている人とか、普通に突っ込んできたりするので」

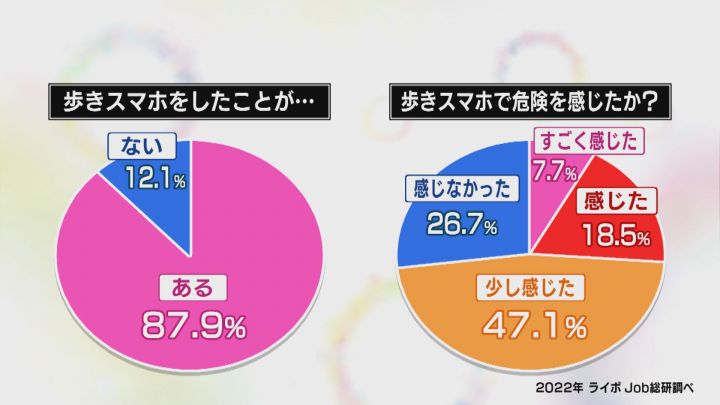

ある民間企業が行った調査では、スマホを持つ人の9割近くが「歩きスマホをしたことがある」と回答していて、そのうち7割以上が、危険を感じる体験をしたことがあるとしています。

【動画で見る】“視野が20分の1程に狭くなる”との指摘も…『歩きスマホ』の禁止条例制定へ 専門家が語ったその危険性

こうした状況の中、江南市議会は、歩きスマホを禁止する条例案を3月議会に議員提案することで一致しました。条例案では、市内の道路や駅前広場、公園などで歩きスマホを禁止し、操作をする場合は通行の妨げにならない場所で、立ち止まって行うよう求めます。

可決されれば、今年4月にも施行されます。「歩きスマホ」のみに絞って条例で禁じるのは、東海地方では初めてとなります。罰則はありません。

歩きスマホの危険性は、以前から指摘されています。

2021年7月、東京都の踏切内で、女性が電車にはねられ死亡する事故が発生しました。事故直前、スマホを操作しながら踏切内に入ったという女性。スマホに気を取られ、自分が踏切の外にいると思い込んでいた可能性があるとみられています。

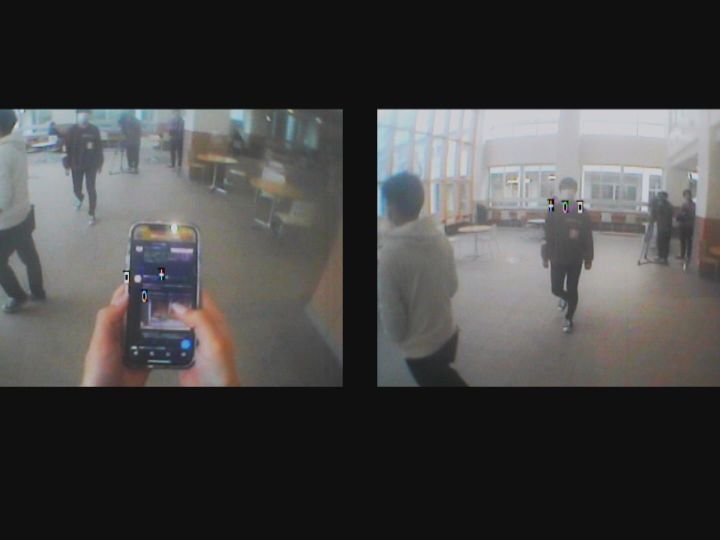

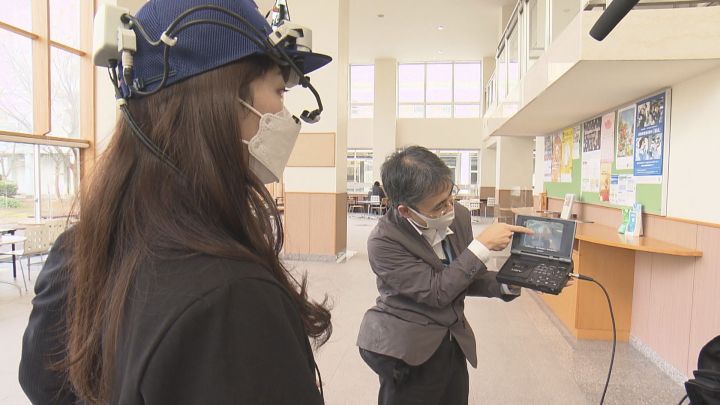

蒲郡市の愛知工科大学で、歩きスマホをする際の視線について研究する小塚一宏名誉教授を訪ね、実験をしました。

愛知工科大学の小塚一宏名誉教授:

「ここに鏡が付いていて、これが左目用の下向きのカメラです」

装置を使い、視線を計測します。

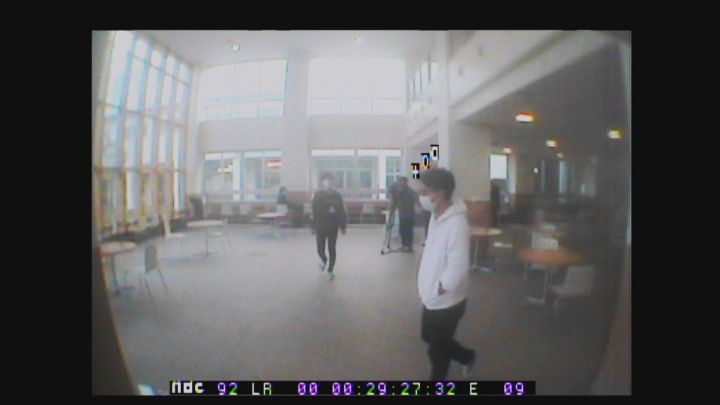

まずは何も持たずに歩きました。白いマークが、目が主にどこを見ているかを示していますが、通行人など周りのものに反応して素早く動き、視野が広く維持できていることがわかります。

(リポート)

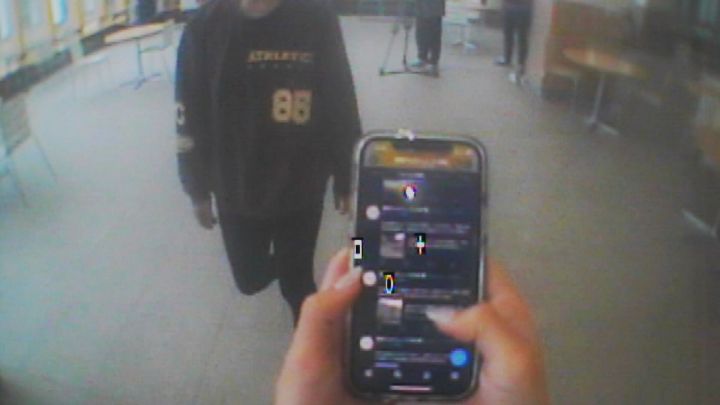

「続いては、スマホの画面を見ながら歩いてみたいと思います」

視線はずっと画面の上で、通行人が近くを通っても動くことはなく、その差は歴然でした。

小塚一宏名誉教授:

「スマホ以外見えていないから、もし横から自転車とか車が来ても、全く注意がそちらに向いてないから危ないということですよね」

小塚教授は、歩きスマホをすると視野が20分の1程にせばまると指摘します。

小塚一宏名誉教授:

「避けられる事故ですけれども、思わないような事故が起こってしまう。そこが怖いところですね。(条例制定は)地道な第一歩ですが、非常に重要な第一歩でもあるなと思っています」

制定される条例には罰則規定がありませんが、どれだけ効果が期待できるのか、全国に先立ち3年前に罰則規定なしで「歩きスマホ禁止条例」を施行した神奈川県大和市を取材しました。

大和市では、条例を制定するだけではなく、市内に歩きスマホを禁じる路面標示やのぼり旗を設置し、市民に直接注意を呼び掛けています。

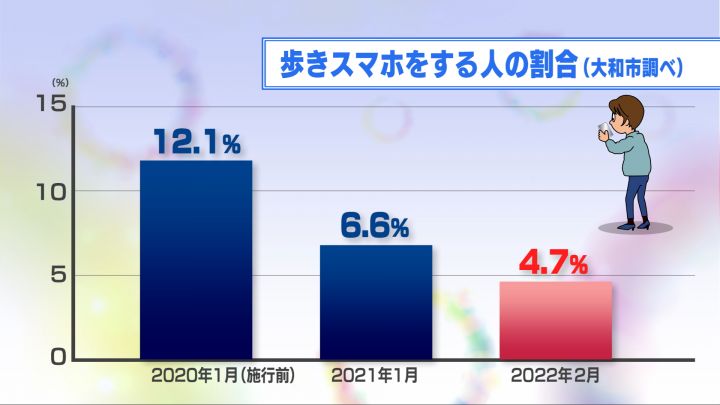

2か所の駅前で歩きスマホをする人の割合を市が定点調査した結果、施行前の2020年1月は12.1%だったのが、2年後の2022年2月には4.7%と半分以下にまで減少していました。

大和市では、市民の間に「歩きスマホはしてはいけないもの」という意識が浸透し始めているようですが、江南市でも同じような効果が得られるのか、注目されます。