東海テレビニュースONEでは、シリーズで「SNSな人々」をお伝えします。いまや“社会そのもの”といっていいほど私達をとりまいているSNS。そんな時代を「うまく生きる」ヒントをさまざまな人の声から探ります。

インターネットやAIなどを駆使し、“いまの声”を政策に反映させる「デジタル民主主義」の取り組みが日本でも広がりをみせている。世の中の声の集約するスピードが劇的にあがり、期待感が高まっているが、死角はないのか。現状と課題を探った。

■台湾の若き政治家・オードリー・タンさんが推し進める「デジタル民主主義」

2025年3月13日、東京都内のスタジオで国民民主党のYouTubeライブ「Go!Go!こくみんライブ」が行われていた。国民民主党は毎週欠かさずこのYouTubeライブを配信している。

【動画で見る】生きづらさから“つながり”求めた人も…若者を待つ『SNSの罠』大卒会社員が闇バイトで実刑判決を受けるまで

この日のテーマは、まさに今、佳境を迎えている「新年度予算」についてだった。

国民民主党の伊藤孝恵参議院議員(愛知選挙区選出):

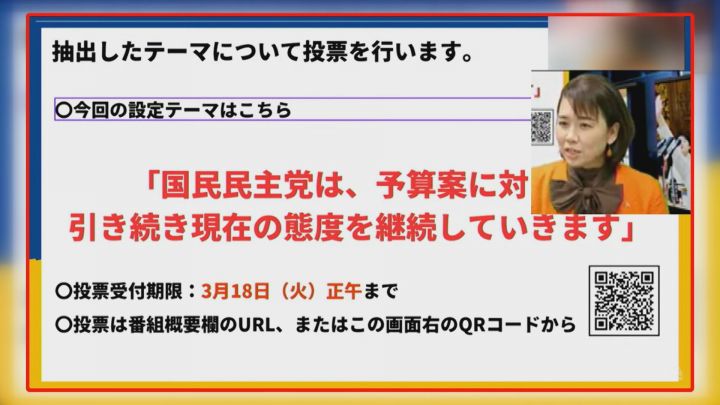

「『国民民主党は予算案に対し、引き続き現在の態度を継続していきます』が、みなさんどう思われるでしょうか。これらについてご意見を募集しています」

この動画に寄せられたコメントの数は、326件。ネットの民意について、政治の現場にとっての重要性を、ライブ配信に出演していた玉木雄一郎代表に聞いた。

国民民主党の玉木雄一郎代表:

「めちゃくちゃ大事。多分我々くらいコメントを読んでいる政治家はいないと思いますよ。よくネットって発信を容易にできるツールだというふうに思う人がいると思うんですけど、確かにそうなんですけど、我々が重視しているのは双方向性です。投げるだけじゃなくてキャッチャーとしての役割が大事で、その声をしっかり受け止めて、政策に反映させていくということがすごく大切」

玉木代表は2025年2月、台湾である政治家に会っていた。オードリー・タンさん(43)だ。

中学校を自主退学し、19歳の時にはシリコンバレーで起業。2016年の蔡英文(さいえいぶん)政権で、35歳という若さで閣僚にあたるポストに就き、デジタルを担当した。

そのオードリー・タンさんが進めたのが、“デジタル民主主義”だった。

オードリー・タンさん:(PDIS YouTubeチャンネル)

「デジタル時代に1人で戦う必要はありません。政府のオープンデータを使って台湾をよくしましょう」

就任直後に開設したオープンプラットフォーム「Join(ジョイン)」は、市民が生活の中の問題を意見でき、5000人以上の賛同が集まれば政府も動くことが義務付けられる。

実際に、2019年には高校生の投稿がきっかけで、店内飲食のプラスチックストローを禁止する法律ができた。

オードリー・タンさん(2021年):

「4年に一度改選される選挙というのは、とても遅いものですよね。これらは新しいデザインの民主主義です。デジタル技術を使った民主主義は、これまでの世の中を超えることができると、私は考えています」

オードリー・タンさんと会談した玉木代表は…。

玉木代表:

「(台湾の例は)参考になりますね。でもその上をいきたいなと思っています」

■都知事選で大健闘した安野貴博さんが日本で進める「デジタル民主主義2030」

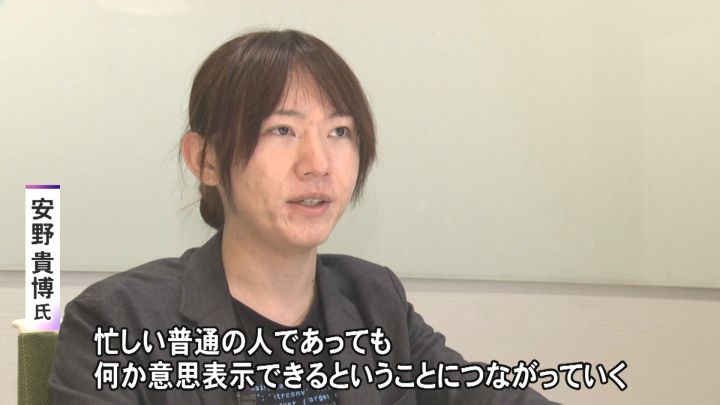

いま日本でも、デジタル民主主義を広げようとしている人がいる。3月9日、東京都港区で開かれたITの人材、発掘・育成を目指した「未踏会議」で登壇したAIエンジニアでSF作家の安野貴博(あんのたかひろ)さん(34)だ。

安野貴博さん:

「私はAIを追っているほうだと思いますけど、僕でもわけわかんないくらい常に新しいモデルだとかプロダクトとかアルゴリズムがどんどん出てくる」

2024年夏の都知事選に立候補し、X、YouTube、Googleフォームなどで寄せられた意見を、AIを使って可視化し、公約に反映させた。その数は85にものぼる。

テレビ、新聞などの既存のメディアにはほとんど取り上げられなかったが、安野さんは5位となる15万票あまりを獲得した。

安野さん:

「ある種、未来の政治とか行政とかってこういう風になるのかなというのを見出していただいた」

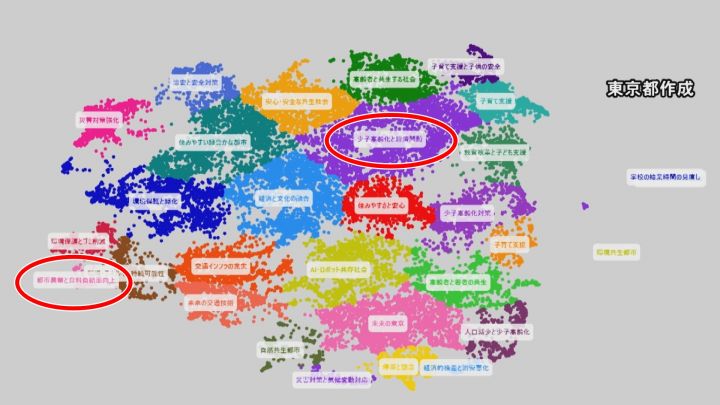

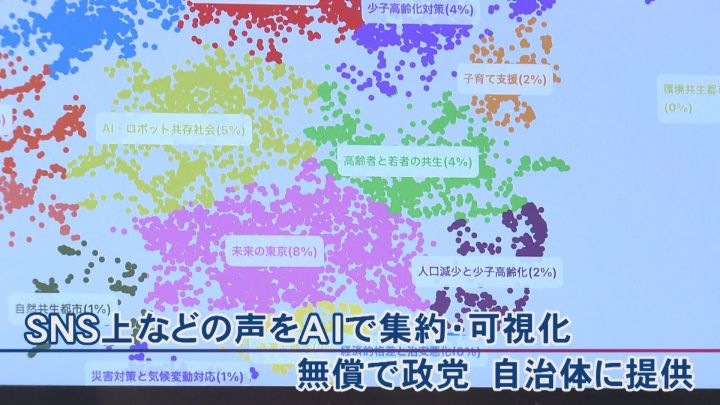

安野さんの技術協力で、東京都に寄せられた意見をAIが分析し、色分けした図面では…。

意見が多かった「少子高齢化と経済問題」などは面積が大きい一方、少なかった「食料自給率の向上」などは小さく、簡単に、意見の全体像をとらえることができる。

2025年1月、安野さんが始めたのが「デジタル民主主義2030」だ。SNS上の声をAIで集約し、可視化するソフトなどを無償で今ある政党や自治体に提供する。

安野さん:

「インターネットもあればSNSもあればAIもあるので、今までではできなかったような情報の流れ方っていうのを実際に実装していけるんじゃないかと。これを使いながら、新しい将来の当たり前の形っていうのを色々想像できるんじゃないかと」

■主要国政政党も「デジタル民主主義2030」に次々参加表明

この取り組みに、各政党が参加を表明した。

立憲民主党の小川淳也幹事長:

「立憲民主党としてもデジタル民主主義の時代にふさわしい民意の聴取、意見集約、これらのインフラをしっかり整えて、新しい時代の民主主義に適応していきたい」

日本維新の会の吉村洋文代表:

「みなさんの社会保険料を下げるという声を聞くプラットフォームを作ります、そしてその時みなさんどしどし社会保険料下げる改革の意見をいただけたらなと思います」

自民党も2月末、デジタル社会推進本部に安野さんを招いてヒアリングした。

安野さん:

「議員の先生方が色々地元を回られて、我々はこれを否定したいのでは全くなくて、そこで流れてこないような情報をいかに集めて政策立案にいかに生かすか」

「デジタル民主主義2030」にいち早く手を挙げた国民民主党は早速、3月7日の予算委員会で、SNSや電話などから寄せられた声を、AIで分析した結果などをもとに石破総理に質問をぶつけた。

国民民主党の伊藤孝恵参議院議員:

「我々はAIを用いたブロードリスニングで、政策ニーズを可視化しました。この1つ1つの点がひとりひとりの意見です。政府の政策は、雇用に偏りすぎています。再検討が必要ではありませんか」

石破茂総理:

「雇用というものに重点を置いてきましたが、雇用に偏っているご指摘は、何をどのように改善していくべきとお考えなのか」

伊藤参議院議員:

「目の前にいない人たちの声を拾ってくるっていうことができるようになったというのは、ものすごく手応えです。ただひとえに、政策っていうのが、的外れじゃないものを作りたいから。だから今、非常に助けてもらっています」

■課題は…「デジタル民主主義2030」はあくまで“サポートツール”

発表から2カ月あまりで、国政政党だけでなく、複数の自治体からも問い合わせが来ているという「デジタル民主主義2030」だが、課題はないのか。

安野さん:

「デジタル民主主義っていう中で、あくまで政治家であるとか行政の人たちの意思決定をサポートするツールを作っているのであって、代替しようとはしていないということが、ひとつ重要な点だと思っています」

使い手側の議員も、課題に留意しながら活用することが必要だと感じている。

伊藤参議院議員:

「SNSの声、YouTubeの中の声、そのファクトチェックは誰がするんだ、どこでするんだというところの課題はすごく残りますし、ただ信じてほしいのは、決断するのは政治家であるっていうところが担保されている。私たちは色んな声を聞いて政策を太らせていくのが仕事ですから、使わない手はないと思います」

安野さん:

「今までだと拾えていなかったような課題を発見できるだとか、解決策を発見できるだとか、自分の関係のあることに関してものを言うハードルというのは、SNS等を通じて下げることができるだろうなと思っていて。選挙で投票する以外のアクションがひとつ、忙しい普通の人であっても、何か意思表示できるっていうことにつながっていくんじゃないかなと思います」

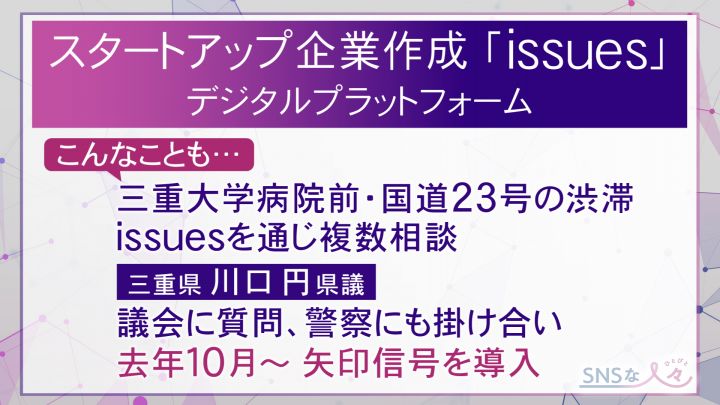

■民意を汲み取る「issues」で県民の困りごとを解決した例も

「民意をリアルタイムで汲み取る」仕組みは、すでに動き出しているものもある。約6年前にベンチャー企業が作ったデジタルプラットフォーム「issues(イシューズ)」は、議員と一般人が直接交流できるシステムで、約300自治体、約600人の議員(国政から地方まで)、一般ユーザーは約5万4000人(2025年2月末時点)が登録している。

ユーザーの特性は、20~30代の無党派層が多いことだ。

「双方向性」を重視したシステムで、スマホ一つで実際に自分が住んでいる自治体の議員とやり取りをし、困りごとを伝えることもできる。

東海地方では、愛知県で26人、岐阜県で6人、三重県で12人の議員が活用している。

実際に三重県の川口円県議は、三重大学病院前の国道23号の渋滞について、issuesを通じて多数の相談が寄せられたことを受けて議会に質問をしたほか、警察にも掛け合い、2024年10月から矢印信号を導入し、渋滞の多少の緩和につながった。

川口議員は利用を始め「想定外の意見も多く届く。issuesを通じ知り合い、実際に会って話を聞いた住民もいる」と話す。

issuesの廣田達宣社長は「ひと昔前は議員も町内会とかに顔を出せば困りごとを聞けた。ただ今は都市部を中心に、現役世代がそういった場に顔を出すことはほとんどない。そこでやはり20~40代のライフスタイルにあった新しい政策作りのインフラが必要」としている。

2025年3月17日放送