8年前、戦後最悪の噴火災害となった御嶽山の噴火について、噴火警戒レベルの引き上げを怠ったとして、遺族らが国と長野県に損害賠償を求めていた裁判の判決が13日、ありました。裁判所は引き上げなかった判断は違法としながらも、請求を棄却しました。

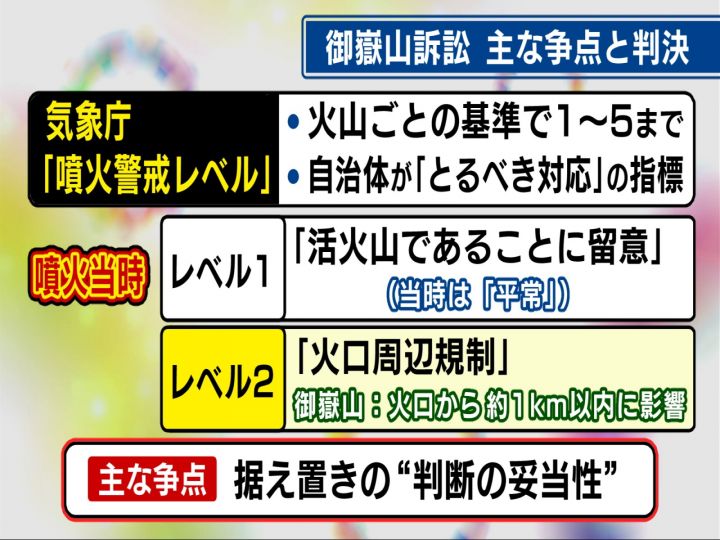

訴えのポイントは、気象庁の「噴火警戒レベル」です。

気象庁がレベル1から最大でレベル5まで出すもので、火山ごとに基準が設けられ自治体の対応の指標となります。

御岳山の噴火時、警戒レベルは1のまま。当時はレベル1の説明は「平常」とされていました。

気象庁が、事前の兆候から「火口周辺規制」である警戒レベル2に引き上げていれば、立ち入りが規制され被災しなかったというのが原告側の訴えです。

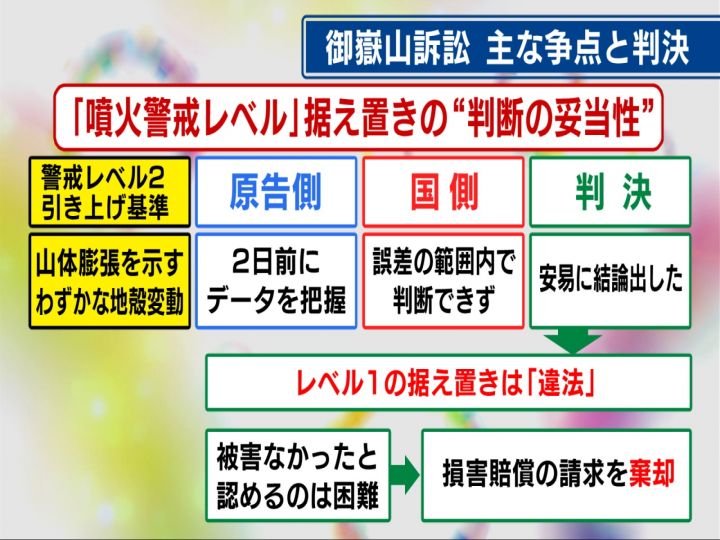

そこで、この裁判では気象庁が警戒レベルを据え置いた「判断の妥当性」が最大な争点となりました。

警戒レベル2への引き上げにはいくつか基準がありますが、御嶽山の場合、そのうちの1つが「山体の膨張を示すわずかな地殻変動」です。

原告側は、噴火の2日前に前に観測され「把握していた」とし、警戒レベルを上げるべきだったと主張。一方、国側は「誤差の範囲内で判断できなかった」と反論していました。

これについて長野地裁は「15分から20分程度の検討で安易に結論を出し、著しく合理性に欠ける」などとして、レベル1に据え置いたのは違法と指摘しました。

しかし、レベル2に引き上げていたとしても、2日後の噴火までに確実に立ち入り規制ができていたとは言えず「被害がなかったと認めるのは困難」などとして、損害賠償の請求を棄却しました。