名古屋市西区に毎週月曜日、週に1度だけ営業する駄菓子店 がある。「地域で子育てをする拠点」にと3児の母でもある女性が開いた店は、子供や保護者も集まってコミュニケーションを生み、地域の「第3の居場所」になっている。

■3児の母が週に1回だけ開く地域で人気の「駄菓子店」

名古屋市西区の、安産祈願などで有名な「伊奴(いぬ)神社」から徒歩3分のところに、子供たちで賑わうちょっと変わったお店がある。2022年2月にオープンした「稲生(いのう)学区の駄菓子屋さん すみれっ子」だ。

【動画で見る】子育てを地域全体で…『週に1度だけ開く駄菓子屋さん』子供たちの“第3の居場所”

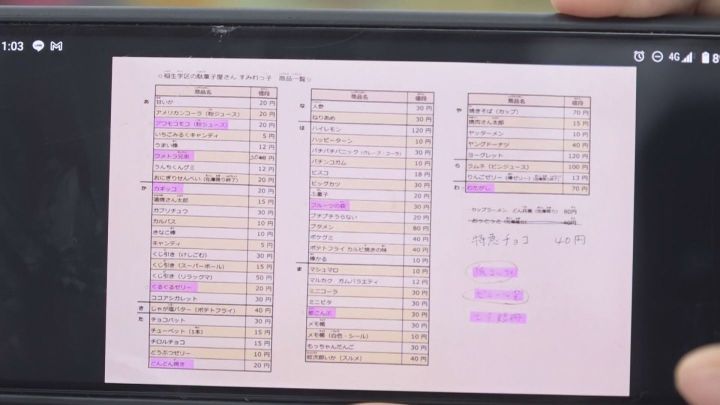

「うまい棒」(12円)や「ココアシガレット」(30円)に「餅太郎」(10円)…子供たちのパラダイスだ。

男の子:

「いろんな味があって、いろんな種類もあっておいしいし、楽しい」

別の男の子:

「綿菓子とヤングドーナツと、あと鍵チョコを買いました」

女の子:

「安いから来るのが好き」

子供たちに交じって、かぶり物をした大人がいた。この駄菓子店の支配人で、3児の母でもある森本花織さん(36)だ。

森本さん:

「子供たちが親しんで話しかけやすいように、かぶってます。これ飴です。友だちに作ってもらいました」

かぶりものをしながら、駄菓子を囲んで子供たちの「たまり場」を提供している。

■楽しい場所があればコミュニケーションも…利益はほぼ「なし」でも店を続ける理由

店を開ける月曜日。オープン前の昼過ぎに、支配人の森本さんはお店のスタッフと一緒に菓子問店を訪れていた。

問屋さんで仕入れることで少しでも安く購入し、利益が出るようにしている。

菓子問屋のスタッフ:

「やっぱり駄菓子屋さんって、昔から子供が交流してホッとできる場所。若い人がやっていただけるなら、うちはありがたいしうれしいです」

森本さん:

「あれがあるじゃん。『かば焼きさん』みたいなの、梅味があるじゃん。あと『都こんぶ』は?『都こんぶ』ここじゃん。『都こんぶ』はここで…」

この日の仕入れは約50種類。過不足が出ないよう、入念に在庫リストをチェックしていく。

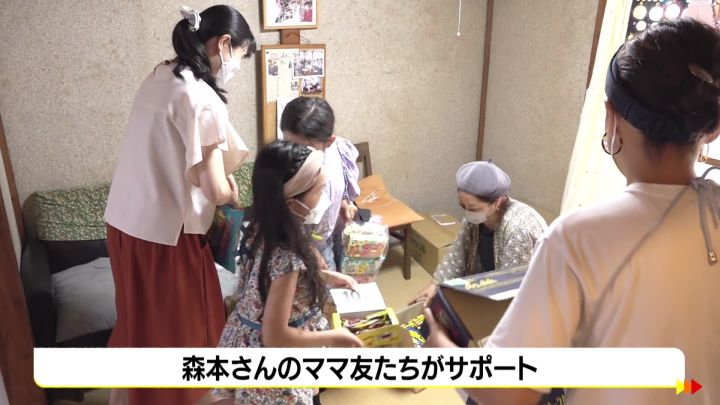

午後2時半。店は週1回だけ間借りしている町内のレンタルハウスだ。お菓子を並べたりする店の準備は、森本さんのママ友たちがサポートてくれる。

午後3時。いよいよオープン。この日は小雨が降っていたが、学校帰りの子供たちが続々と集まってきた。

あっという間に、店内は子供たちでいっぱいに。

営業時間は、午後3時から6時までの3時間だけ。子供たちは毎週月曜日のこの3時間を楽しみにしている。お菓子を選ぶ目は真剣そのものだ。

お店に来る子供たちは30~50人くらいで、1日の利益は1000円前後だという。ところが…。

森本さん:

「(1日で)1000円くらいが利益です。ここ(レンタルハウス)は1回1500円で借りています」

駄菓子を売ったわずかな利益は、店のレンタル代で消えてしまうという。それでも、森本さんが週1回の駄菓子店を続ける理由を聞いた。

森本さん:

「子育てを社会全体でやりたいという思いがあって、地域全体で子育てをしたいと。楽しい場所を作ったら子供たちも保護者の人たちも集まってきて、そこでコミュニケーションが生まれてくるんじゃないかなと思って」

■子供たちに「第3の居場所」を提供したい…3児の母が駄菓子店を開く理由

森本さん一家は共働きで、花織さんは会社員として働きながら3人の子供を育てている。

そんな中、悩みをもつママ同士が交流できる場を作ってきたが、「子供たち目線」の場所も必要だと感じていた。

森本さん:

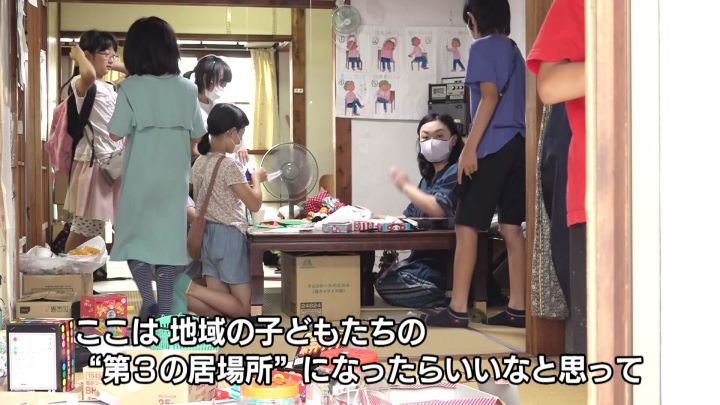

「ここは地域の子供たちの“第3の居場所”になったらいいなと思って。やっぱり自分が子供の頃を振り返ってみても、意味もわからず怒られたこととか、親に相談できない事を相談できる大人がいたりしていたんですけど、今は本当にいなくて、親と子だけの閉鎖的なコミュニケーションはしんどいなと思っていて…。子供たちにも歩いて行ける範囲で、楽しい経験をさせたいと思っていました」

子供たちに、家と学校だけではない「第3の居場所」を提供したい。その思いから、森本さんが働きながらできる、週1回だけの駄菓子店を開いた。

■お客様は従業員!?…子供たちが会計や在庫チェックを通して“職業体験”の場に

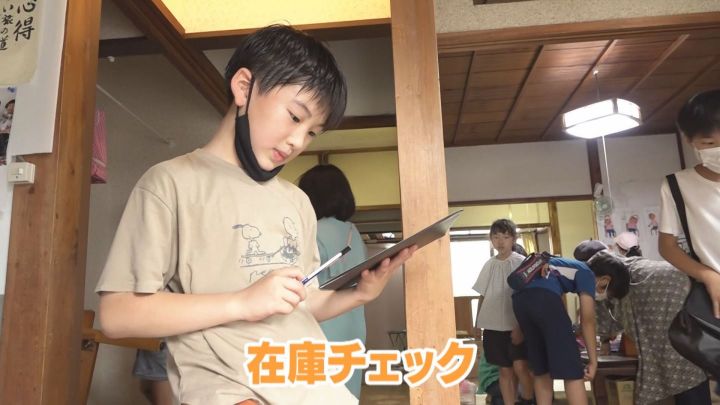

この駄菓子店には、他の店にはない大きな特徴がある。客のはずの子供たちが、開店前の品出しをしていたり…。

会計をしたり…。在庫チェックをしたり…。

男の子:

「カップラーメンって在庫限りなの?」

まるで、子供たちが従業員みたいになっている。

大きな段ボールを運び入れたり、会計をしたり、開店から手伝っていた女の子は、森本さんの長女、ちなつちゃんだ。

ちなつちゃんは、みんなが好きなようにくつろいだり、遊んだりできるこの店を魅力に感じている。

森本さん:

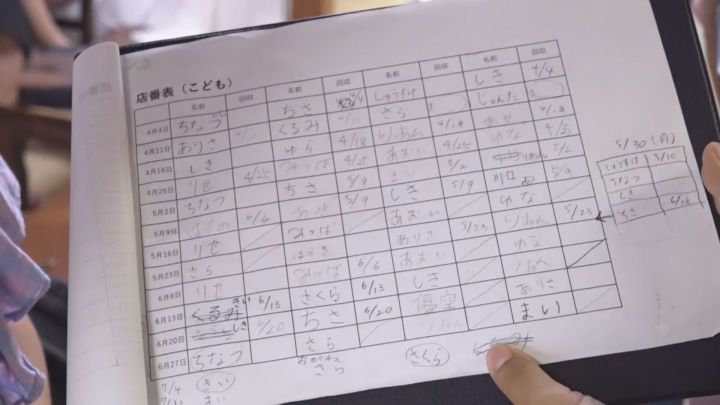

「こういう感じで店番表があって。家や学校以外でも力を認められる場所っていうのが、成功体験が積める場所があったらいいなと思っているので、このような形にしています」

店は「職業体験」の場にもなっていて、商品やお金のやりとり、接客などを通して成長の機会をもってもらう狙いもあった。

■日常の楽しさを自分たちの手で…子供も大人も繋がる場所に

週に1回の、子供たちのおいしく楽しい空間は、保護者たちからも感謝の声があがる。

保護者:

「子供も大人もみんなで集まれる、それが一番いいかなと思って。駄菓子屋さんで、ここで話して仲良くなったというのもあるので、自分の中でプラスなことが多くて」

別の保護者:

「話せる場、みんながいてくれる場所っていうのができたなっていう。大人も子供も集える場所、居場所作りをコンセプトに始めたところなので、こうやってみんなが楽しんでくれるっていうのが、すごくうれしいです」

子供たちはもちろん、保護者同士のつながりも生まれる「たまり場」では、今の時代になかなか難しい「互いの顔が見える関係」を持つことができたという。

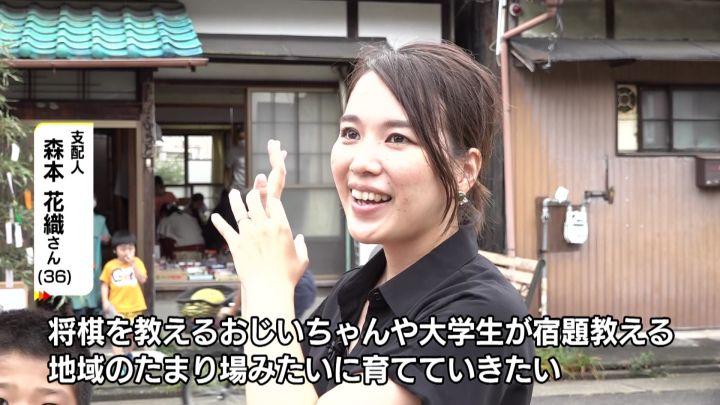

森本さん:

「奥で将棋を教えるおじいちゃんがいたりとか、大学生が宿題を教えたりだとか、そういう地域のたまり場みたいに育てていきたいなと思っていて…。身近なところで日常的に楽しいことがある、それも自分たちの手で作れるんだ、町で楽しい事って自分たちで作れるんだっていうこの感覚を、みんなで共有してもっと広げていけたらいいなと思っています」

儲けはなくともみんなが集まれる「週1回の駄菓子店」は、地域に大きな財産をもたらしている。