いま「短歌を詠む」ことが、世代を問わず人気になっていますが、愛知県の名古屋市は過去に「短歌の首都」と呼ばれ、歌人が集まる「聖地」もあります。

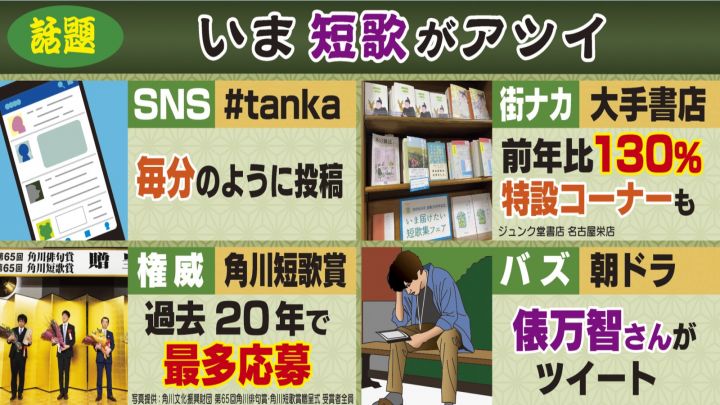

■熱を帯びる短歌…関連書籍の売上や賞の応募も過去最多に

SNSでは「#tanka」で、立て続けに短歌が投稿されています。街の書店には、短歌の特設コーナーもできていました。名古屋市中区の「ジュンク堂名古屋栄店」では、短歌関連本の売上が前年比130%だということです。

60年以上の歴史があり「歌壇で最も権威のある新人賞」ともいわれる「角川短歌賞」の2022年の応募は、過去20年で最多となりました。

また最近は、NHKの朝ドラ「舞いあがれ!」で短歌を詠むシーンがあり、放送後に俵万智(たわら・まち)さんがツイートしたことでも話題になりました。

【動画で見る】俵万智さん「SNSと相性良い」1千年以上親しまれてきた『短歌』が令和の今ブーム 短歌の聖地に歌人集う

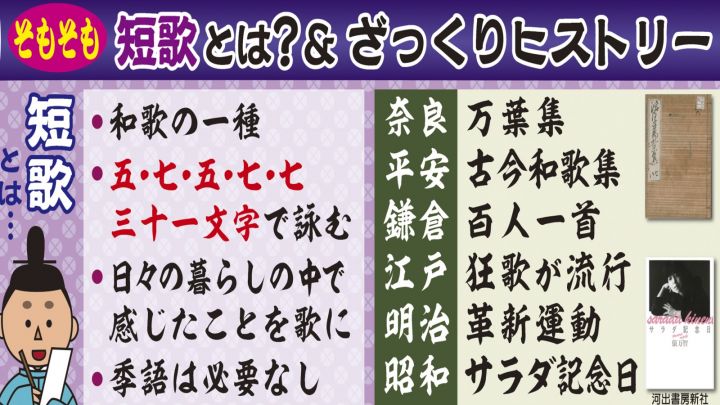

■奈良時代に「万葉集」が編纂され昭和には「サラダ記念日」が空前のブームに

「短歌」とは和歌の一種で、五七五七七、三十一文字(みそひともじ)で日々の暮らしの中で感じたことを歌にします。俳句のように「季語」はいりません。

歴史は古く、奈良時代には、現存する日本最古の歌集「万葉集」が編纂され、以降「古今和歌集」「百人一首」と続きました。

江戸時代には、社会風刺や皮肉を込めた「狂歌」が流行し、明治には正岡子規らによる革新運動で、短歌がより身近なものになりました。

昭和に発行された俵万智さんの「サラダ記念日」は、累計発行部数285万と一大ブームとなりました。

代表的な歌は「この味が いいねと君が 言ったから 七月六日は サラダ記念日」です。

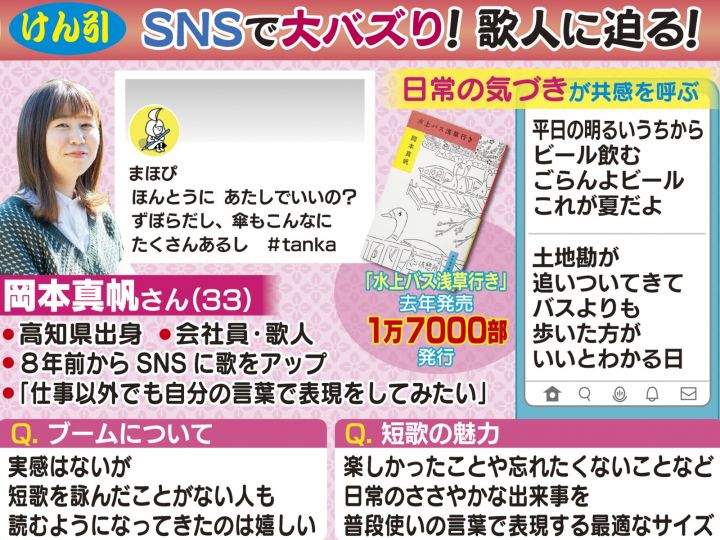

■57000いいね!の歌も…令和を代表する歌人「まほぴ」さん

1000年以上も親しまれてきた短歌は、令和の今も話題になっています。その象徴ともいわれているのが「まほぴ」さんのツイートです。

「ほんとうに あたしでいいの? ずぼらだし 傘もこんなに たくさんあるし」

この歌のツイートには4月26日時点で、5万7000のいいね!がついています。

「まほぴ」さんは2022年には歌集も出しました。歌集は一般的に、数千部売れればベストセラーといわれていますが、累計発行部数は1万7000部となり、“大ヒット”となっています。

「まほぴ」さんはどんな人なのか、本人に話を聞きました。

本名は岡本真帆(おかもと・まほ)さんで、高知出身の会社員であり、歌人です。もともとコピーライターの仕事をしていて「仕事以外でも自分の言葉で表現してみたい」と思い、8年前からSNSに歌をアップしているということです。

「まほぴ」さんは「日常の気づき」を歌にしています。

「平日の 明るいうちから ビール飲む ごらんよビール これが夏だよ」

「土地勘が 追いついてきて バスよりも 歩いた方が いいと分かる日」

岡本さんは今の短歌ブームについて、「実感はないが、短歌を詠んだことがない人も“読む”ようになってきたのは嬉しい」と話していて、「楽しかったことや忘れたくないことなど、日常のささやかな出来事を普段使いの言葉で表現する最適なサイズ」と魅力を説明しています。

「日記やブログでは長く、俳句や川柳では短すぎて感情を表現しきれず、短歌の31文字がちょうどいい」ということです。

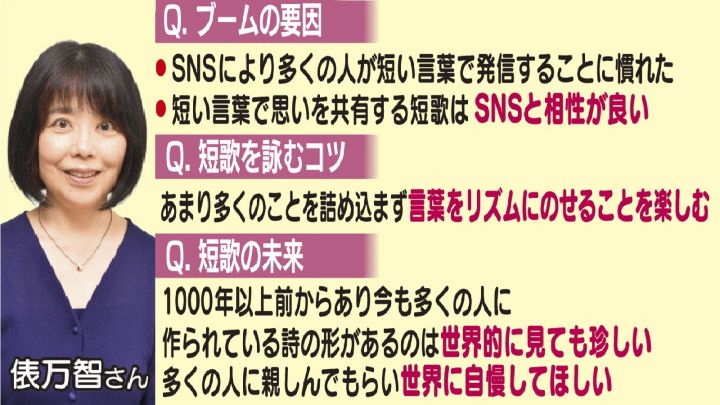

■俵万智さんに聞いた短歌ブームの要因や詠むコツ

短歌の第一人者・俵万智さんは、今のブームの要因について「SNSにより、多くの人が短い言葉で発信することに慣れたことで、短歌へのハードルが下がった」とみています。

また「短い言葉で思いを共有する短歌は、SNSと相性が良い」との親和性を指摘しています。

短歌を詠むコツについて、俵さんは「あまり多くのことを詰めこまず、言葉のリズムにのせることを楽しむと良い」としています。

短歌の未来については「1000年以上も前からあり、今も多くの人に作られている詩の形があるのは世界的に見ても珍しいので、多くの人に親しんでもらい世界に自慢してほしい」と話しています。

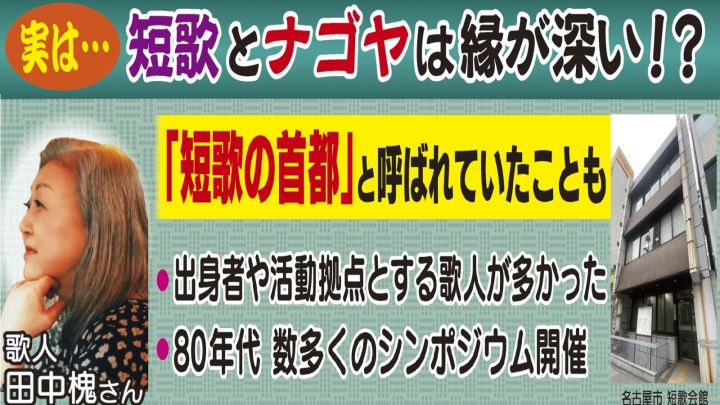

■名古屋が「短歌の首都」と呼ばれたワケ…歌人集まる「聖地」も

短歌は、名古屋と深い縁があります。歌人の田中槐(えんじゅ)さんによると、名古屋は短歌の中心で「短歌の首都」と呼ばれていたこともあるということです。

1980年代ころ、名古屋出身や名古屋を活動拠点とする歌人が多く、シンポジウムや歌人の集まりも盛んで、いま名古屋駅の町中華の店が「短歌の聖地」と呼ばれています。

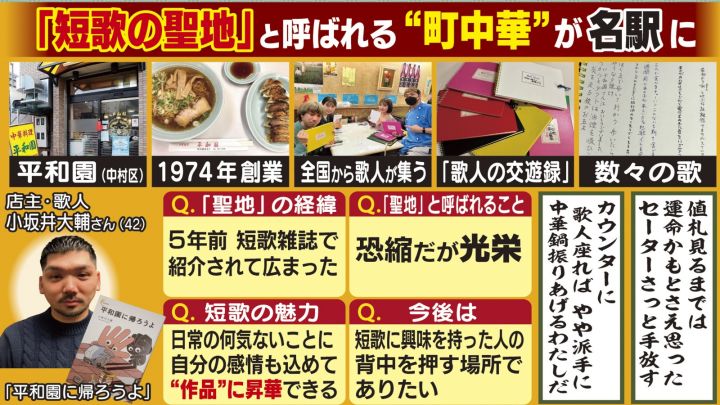

中村区にある「平和園」は1974年創業のいわゆる“町中華”で、この店には北は北海道、南は沖縄から歌人が集まります。

店には「歌人の交遊録」と呼ばれるノートがあり、店を訪れた人が自由に歌を書き込めるようになっています。ノートの中を見ると、歌がびっしりと書かれていました。

なぜこの店が“聖地”と呼ばれているのか、店主の小坂井大輔(こざかい・だいすけ)さんに聞きました。小坂井さんは歌人でもあり、本も出しています。

“聖地”と呼ばれるようになった経緯は5年前、短歌雑誌で紹介されたことがきっかけだったといいます。

小坂井さんも歌人だったたことで短歌好きの人たちが集まるようになり、いつしか“聖地”と呼ばれるようになりました。

聖地と呼ばれることについて小坂井さんは「恐縮だが光栄」と話していて、短歌の魅力は「日常の何気ないことに、自分の感情も込めて作品に昇華できる点」としています。

店が「短歌に興味を持った人の背中を押す場所でありたい」とも話しています。

小坂井さんの作品からは、日常の何気ないシーンが彩られたような印象をうけます。

「カウンターに 歌人座れば やや派手に 中華鍋 振り上げる私だ」

「値札見るまでは 運命かもとさえ 思ったセーター さっと手放す」

■大学生や高校生も…東海地方で頭角現す“次世代の歌人”

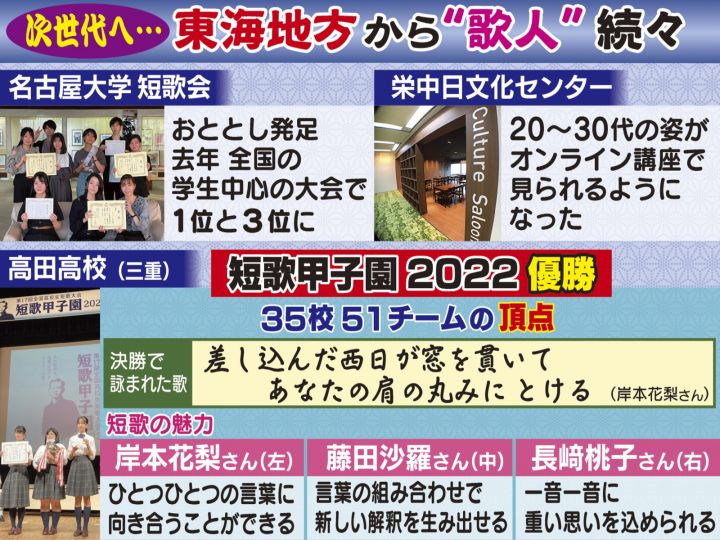

短歌ブームは次世代へと続き、東海地方からも、若い歌人が続々と出てきています。

名古屋大学では2021年に「短歌会」が発足し、約20人が在籍していて、2022年には蒲郡市で行われた全国の学生中心の大会で、1位と3位になりました。

様々な講座を開いている「中日文化センター」では、受講生のほとんどが中高年ですが、短歌のオンライン講座では20~30代が見られるようになってきたということです。

三重県津市の高田高校は2022年、短歌の全国大会「短歌甲子園」で優勝し、全国35校51チームの頂点に立ちました。東海勢としては初めてのことです。

お題は「丸」で、決勝で詠まれた高田高校の短歌は、岸田花梨さんの作品で、

「差し込んだ 西日が窓を 貫いて あなたの肩の 丸みにとける」

当時3年生だったメンバーの岸本花梨さん、藤田沙羅さん、長崎桃子さんの3人に、短歌の魅力を聞きました。

岸本さんは「ひとつひとつの言葉に向き合える」、藤田さんは「言葉の組み合わせで新しい解釈を生み出せる」、長崎さんは「一音一音に重い思いを込められる」と話してくれました。

2023年4月26日放送