コメの高騰の余波が「日本酒」にも広がっています。主食用のコメが高騰した影響で、“酒造り用”の生産が減る可能性があり、老舗の酒蔵は値上げをすべきか悩んでいます。

■”日本酒党”の野田聖子議員が小泉農水相の元へ

6月9日、小泉進次郎農水相を訪ねたのは、「国酒を愛する議員の会」の野田聖子会長です。

【動画で見る】収穫量少ない“酒米”がピンチか…コメの高騰で酒づくりに影響広がる可能性 田んぼが主食用に切り替わる動き

実は”日本酒党”の野田議員。かつての「政敵」、郵政民営化で対立した小泉純一郎元総理とも仲良く酒を酌み交わしたといいます。

野田聖子会長:

「お父さま(小泉純一郎元首相)は大の日本酒好きでいらっしゃるから、ぜひ…」

小泉進次郎農水相:

「よく一緒に飲んでいますもんね」

野田聖子会長:

「そうなんです。誰も知らないんで」

しかし今、この日本酒に危機感が高まっています。

野田聖子会長:

「私たちはお酒のお米のことを案じておりまして、今回いろいろ問題があるなか、酒米はどちらかというと主役じゃなかったんですけど、改めて見直していただいて」

■「主食用」のコメに切り替える農家も…高騰で価格差が逆転

日本酒は、原料となるコメを丁寧に蒸して麹菌を加えて発酵させて作ります。ユネスコの無形文化遺産にも登録されている、日本が誇る伝統的な「酒造り」ですが、この先を懸念する声が上がっています。

東春酒造の佐藤幸彦社長:

「悩みだしたらずっと考えていなきゃいけないんで。実際、本当にどうなるんだろうなと」

名古屋市守山区にある創業160年の「東春(とうしゅん)酒造」では、三重の山田錦を使った、華やかな香りが特徴の純米吟醸など、地元の地下水を使ったこだわりの日本酒およそ10種類を作っています。

佐藤社長:

「(主食用の)飯米の価格が高騰していますので、それよりも高い価格を提示していかないと、農家さんが酒米、酒造好適米を作っていただけないというのがあると聞いています」

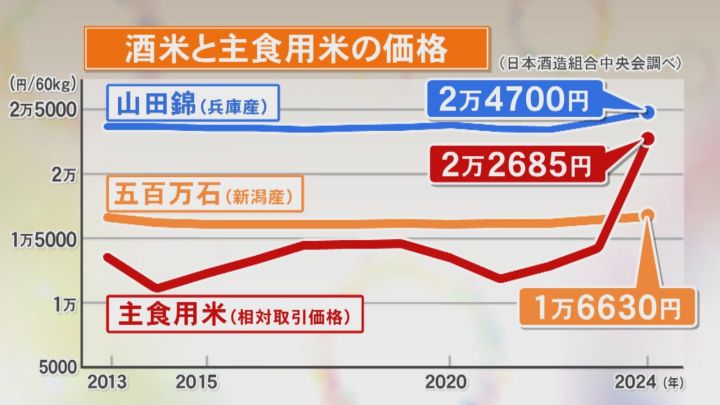

お酒造りに適したコメは栽培が難しく、収穫量が少ないことから、取引価格は主食用のコメに比べて高値で取引されてきました。

ところが、主食用のコメの高騰で品種によっては価格が逆転していて、これまで「お酒造り用」のコメを作っていた田んぼが、主食用に切り替わる動きが出ています。2025年の加工用米の作付面積は、前年に比べて12%も減る見通しです。

秋から収穫されるコメについては、価格が3割から4割ほどあがる可能性があるといいます。

佐藤社長:

「3割も4割も上がってしまった場合に、それをお酒の価格に全てを転嫁することは大変難しいですし、日本酒自体がそれほど今いい状況ではなく、価格の改定となると、(消費が)毎年のように減っている状況の中での値上げになりますので、より消費者の方が離れてしまうのではないかというのが一番の心配ですよね」

この酒造でも、2025年の酒米の価格によっては、2026年の値上げを視野に検討するとしています。

日本が誇る伝統にも影響をもたらすコメの高騰。「日本酒」の愛好家にも余波が広がりそうです。