三重県菰野町に、その美しさから“一生使える”と人気のお椀があります。その実用性と美しさを兼ね備えた極上のお椀を生み出すのは、この道20年の職人の手仕事です。

■「人が持って優しい形」…使う人を思い手作りされたセミオーダーメイドのお椀

三重県菰野町の「おわんのささうら」は、お椀職人・笹浦裕一朗さん(44)のお店です。

【画像20枚で見る】美しさから「一生使える」実用性兼ね備えた“セミオーダーお椀” 逸品を生み出す職人の技

2021年7月にオープンしたこの店は、手前は妻の真理さんが営むクッキーとコーヒーのお店で、奥には綺麗なお椀が並んでいます。

女性:

「人が持って優しい形。口当たりも滑らか。全部がしっくりくる」

男性:

「朝からゆっくりとお味噌汁を味わえる。一生使っていくお椀」

使う人のことを思い、手作りされた笹浦さんのセミオーダーメイドのお椀が、今注目を集めています。

手によく馴染む形や滑らかな口当たりは、いつもの味噌汁をより美味しく感じさせます。

通常は分業で作られるお椀ですが、笹浦さんは木からお椀の形を削り出す「木地(きじ)」、強度を上げるための「下地」、漆を塗って仕上げる「塗り」の3つの工程を全て一人で担う、全国でも数少ない職人です。

■自分が作ったお椀の面倒を最後まで…漆を塗り直しながら一生使えるお椀を

お店に並んでいるお椀はサンプルで、注文はセミオーダーです。実際に手に取り、好きな大きさや塗り方を選ぶことができます。

お椀の他にも、様々な器やお弁当箱など、全て木と漆で作られています。

笹浦さん:

「最後まで面倒というか、お椀が割れた時は漆でくっつけてまた塗り直すと元に戻りますし、何年か使っていると薄れることがあるので、もう一度塗ると新品同様になります」

一生使えるものだからこそ、手になじむ好みのものを選んでもらいたい。笹浦さんの願いです。

■「木を見極め適切な角度で刃を入れる」…粗挽きのお椀を熟練の技で削る

笹浦さんの工房は、四日市市にあります。

材料は、飛騨高山産のケヤキやトチ、ヒノキといった広葉樹で、この日使うのはミズメザクラです。

笹浦さん:

「ある程度重みがあって、ねちっこさ(粘り)がある。落としてもショックに強い」

大まかに削った「粗挽き」を石川県の製材所から取り寄せ、しっかりと乾燥させてから使います。

ろくろに粗挽きのお椀を打ち込むと、手にしたのは木を挽く道具、カンナ。笹浦さんは、幅などが違う刃を、用途に合わせて使い分けています。

まずは、お椀の外側から。面白いように削れていきますが経験がなせる技で、見た目ほど簡単ではありません。

笹浦さん:

「木の削れるポイントがあるのと刃物のクセもあるので、当て方によって違います。加減もありますし、数をこなさなければ正直無理」

木を見極めて、支点がブレないようにカンナをきっちり持ち、適切な角度で刃を入れる。重要なことは、全て経験によって体得したといいます。

■「隅を丸めて柔らかい形に」…こだわりが凝縮したオリジナルのフォルム

削り始めて約5分、お椀の型をあてました。この型は、使い勝手や形の美しさを笹浦さん自身が納得いくまで試行錯誤して作り上げたもので、これ一枚で外側と内側の形を確認します。どこまで削るかは、型をあてながら判断します。

外側が終わると、続いては内側を削ります。先ほど同様、型で確認しながら削ること6分。お椀の「木地(きじ)」ができました。

笹浦さん:

「隅を丸くして形としての柔らかさ、使った時の洗いやすさもこだわっています。縁の丸め方が作り手の特徴ですけど、なるべく角が立たないように」

飲み口の丸め方にもこだわる笹浦さんは、自分が感じる程よい厚みに仕上げています。

いくつものこだわりが凝縮した笹浦さんオリジナルのフォルム。一般的には、完成した木地はこのあと下地職人へと手渡されますが、笹浦さんは下地の工程も自ら手掛けます。

「下地」は2週間がかりの作業。まず木地に漆を塗り、補強のため縁などに麻布(あさぬの)を貼ります。

さらに強度を上げるため、「漆」と「米糊(こめのり)」、石を粉末状にした「砥の粉(とのこ)」、そして珪藻土(けいそうど)を焼いて精製した「地の粉(じのこ)」を混ぜ、お椀全体に塗ります。

内側を塗ったら乾かし、外側を塗ったらまた乾かす。これを3回繰り返して、ようやく下地が終わりました。

■全ての工程を自らの手で…「温もり」が感じられるお椀で漆器の魅力を伝える

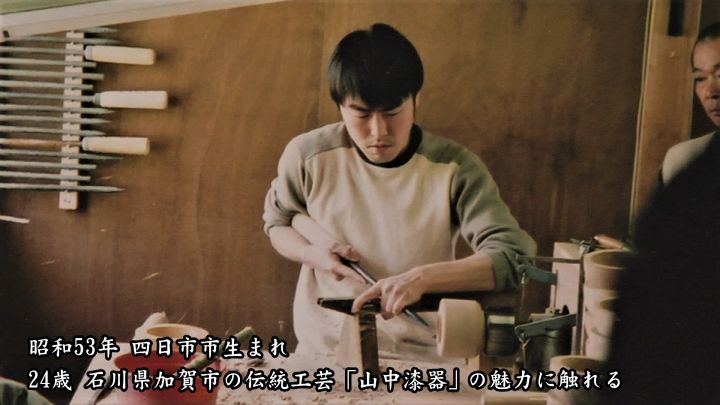

笹浦さんは、24歳の時に石川県加賀市の伝統工芸「山中漆器」に魅力を感じ、木地師を養成する技術研修所に入所しました。

笹浦さん:

「最後の塗りまで仕上げをしないと、作った感じがしない。(木地以外も)時間がかかってもいいので覚えたいと」

「全て自分の手で作り上げたい」。6年間かけて「下地」や「塗り」の技術も学び独立。故郷の四日市で様々な漆器を作るうちに、お椀を看板商品にしたいと思い立ちました。

笹浦さん:

「日常で使えるものは何かと考えた時に、手で持って『柔らかさ』『温もり』『口当たり』ってお椀にしかないもので、皿では感じられない。漆器の魅力を伝えるのに、お椀はすごく適している」

お椀を通して漆器の魅力を伝えたい。そんな笹浦さんのお椀がいよいよ完成します。

■丁寧な漆塗りで“思い”を使う人へとつなぐ…塗り直せば何年も使える一生もののお椀

下地を施したお椀を磨き上げると、最後は黒い漆を使っての「漆塗り」です。

笹浦さん:

「漆に混ぜている、これは二酸化鉄です。反応させて(黒に)」

「吉野紙(よしのがみ)」という和紙に包み、絞って細かなゴミを取り除いてから使います。水や油分、酸にも強い漆は、お椀に適しているといいます。漆塗りは1か月ほどかけ、塗っては乾燥を繰り返します。

笹浦さん:

「下塗り、中塗り、上塗りをするのが丁寧な塗り方で、目の前の仕事をきちっとこなしたい。その思いが(使う人へと)つながっていくだろう」

使う人のために、目の前の仕事を丁寧に。笹浦さんの手仕事が生み出した、「真塗り お椀(布張り)」(1万円)。

手になじむよう考えつくされたフォルムと、やさしい温もり、滑らかな口当たりが、日々のお味噌汁を格別なものへと引き立てます。

笹浦さん:

「自分が思いを持って作ったものを、思いを持って使っていただきたい。心と心のつながりが生まれるのはありがたいと思うし、生きがいにもつながる」

笹浦さんが丁寧に作ったお椀は、何年でも使える、まさに一生ものです。

笹浦さんが作るお椀の一部は、店のオンラインストアでも購入できますが、セミオーダーでの注文は菰野町にある店舗のみで受け付けています。