情報システムで管理を最適化する「スマート化」が農業の分野でも進んでいる。トマトを収穫するロボットアームに、温度・湿度の徹底した管理。さらには月での農業を可能にする未来の土まで。最新の「スマート農業」を取材した。

■まずは“見える化”から…世界各地で進む大規模な「農業のスマート化」

三重県玉城町(たまきちょう)に広がる、広大な農業用ハウス。

【動画で見る】食料自給率37%の日本…持続可能な社会へ「ベランダから宇宙基地まで使える土を」

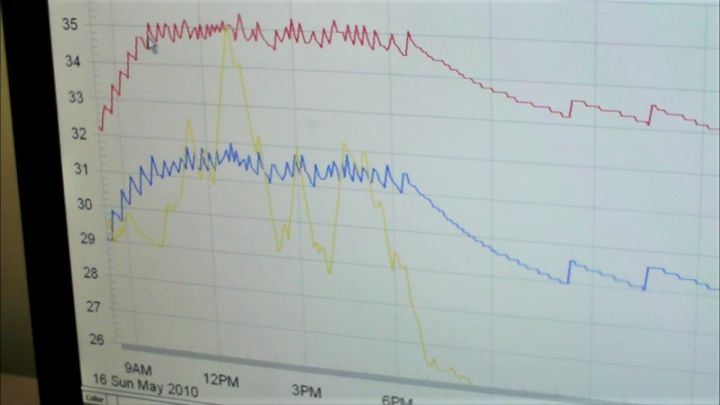

土壌水分メーターが付いていて、既定の水分量を下回ると自動的にスプリンクラーを作動させるなど、自動で作物を管理するテクノロジーが導入され、「農業のスマート化」が体現されている。

管理するのは、農業法人「あさい農園」。社長の浅井雄一郎さん(41)は27歳の時、勤めていた会社を退職し、地元でトマトの栽培を始めた。

あさい農園社長の浅井雄一郎さん:

「その当時(14年前の2008年)、僕らも何も技術もないし経験もなかったので、どこかベンチマークをする先生を探していた時に、オランダの技術に出会って。オランダだけではなく、イスラエルだとかスペインだとか、いろんな産地を回って、いろんな技術に触れて」

2008年、世界各地の農園を巡って目の当たりにしたのは、大規模な「スマート化」による効率的な生産。自身も導入を決意した。

その3年後の2011年に取材した時には…。

浅井社長(2011年):

「このチューブから水と肥料が出るようになっていまして、ここからは(光合成のため)二酸化炭素が噴き出るようになっていまして。これがオランダから導入している複合環境制御装置と言いまして、トマトのハウスの中の温度とか、二酸化炭素とか、光の量とか、そういったものを全部コンピューターで制御しています」

最適な環境をコンピューターで制御。様々なデータで「農業を見える化」するシステムが導入されていた。

浅井社長:

「現場で起こっていることが、自分たちが良かったのか悪かったのかなかなか見えないですよね。それをまず『見える化』しようというところで、そういうシステムを入れてみたんですけど、そこが非常に良かったんです」

■進化した「スマート化」…光合成の効率化や数値化し収穫ロボットの開発も

それから11年あまり、あさい農園の「スマート化」はさらに進化していた。

トマトが最も光合成しやすくなるピンクのライトを照射して成長を促進。コンピューターでその効果を分析し、管理している。

浅井社長:

「どれくらい光合成が順調にできたかとか、病気になっていないかとか、そういうところも『見える化』していくような技術開発を進めてきましたね」

スマート化で従来の半分の人手で生産は安定し、トマトの品質も向上したという。

そして、自動車部品大手のデンソーと合弁会社を設立し、収穫ロボットの開発も進めている。

浅井社長:

「トマトの収穫をロボットがしてくれて、収穫されたトマトの箱はAGVという自動搬送ロボットがずっと運んでくれるんですよ。農業の課題である、『仕事の波がある』ところをロボットが平準化してくれる」

■日本の食料自給率は37%…成長は順調もあさい農園の懸念

これまで、設備に数十億円を投じ、スマート化を進めてきた。わずか320平方メートルの農地、年商200万円から始まった「あさい農園」は現在グループ全体で、農地は1000倍(30万平方メートル)に、年商は30億円に。

従業員数も500人以上に成長し、全国有数の農業法人となったが、浅井社長は懸念もあるという。

浅井社長:

「ウクライナの問題や円安とか、いろんなサプライチェーンの分断の話を聞いていると、他人事じゃないなと。食料自給率が40%を切っている日本において、食料生産安定供給のシステムが本当に持続可能であるかどうか」

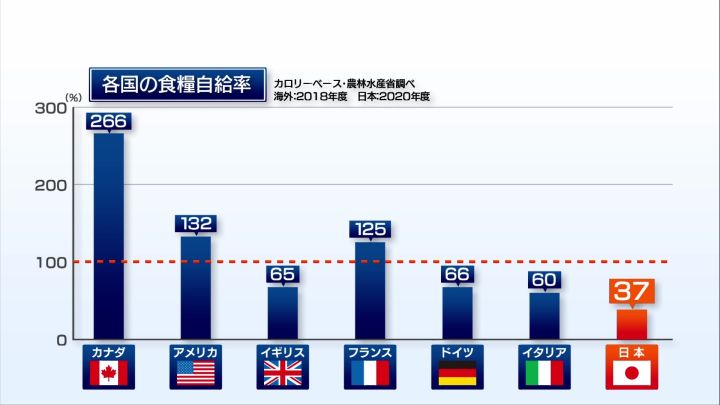

世界各国の食料自給率を比較すると世界一のカナダが266%なのに対し、日本は2020年度、わずか37%。他の先進国と比べても非常に低い水準だ。

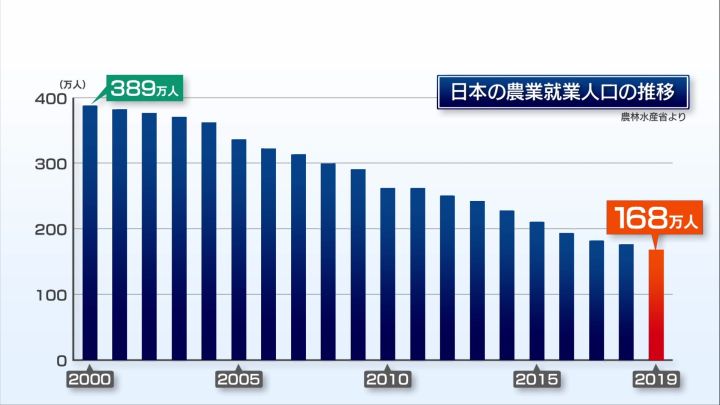

農林水産省によると、国内の農業人口はこの20年だけでも半数近く減少。数十年前から言われ続けている人手不足は、進み続けている。

スマート農業による効率化は、こうした問題の解決策としても注目を集めている。

■食料安定供給のために…キウイで目指す最大のアウトプット

そんなあさい農園の新しい取り組みが「キウイ栽培」だ。

社長の弟で、専務の浅井洋平さん(39)がプロジェクトリーダーを務めている。

専務の洋平さん:

「これが今年(2022年)9月末から10月に収穫予定のキウイフルーツになります。今スタッフが約10名から12名とマネージャー1名。従来で考えると少ないと思います。それだけ省力化、最適化して運営していると」

2019年、世界最大手のゼスプリ社と提携し、8000本のキウイの苗を植えた。

2022年の収穫見込みは150トン。農業の従事者が少なくても、おいしい作物を安定して届ける。浅井さん兄弟は、次世代のスタイルでそれを実践している。

浅井社長:

「より少ない肥料で、少ない水資源で、少ない労働時間で、最大のアウトプットをしていく。この付加価値を最大化することが生産性を高めることであり、より豊かになる。大事なことは、食料が安定的においしものが供給されること、それを持続可能な形で農地とそこで生産する人がしっかり揃っていることが大事だと思います」

■「月面での農業を可能に」…どんな場所でも栽培できる“土”を開発する兄弟

「スマート農業」を支える最新の技術も進化を続けている。その一つがこの黒い土。名古屋大学発のスタートアップ企業「TOWING(トーイング)」が開発を進めている“未来の土“だ。

「TOWING」社長の西田宏平さん(28):

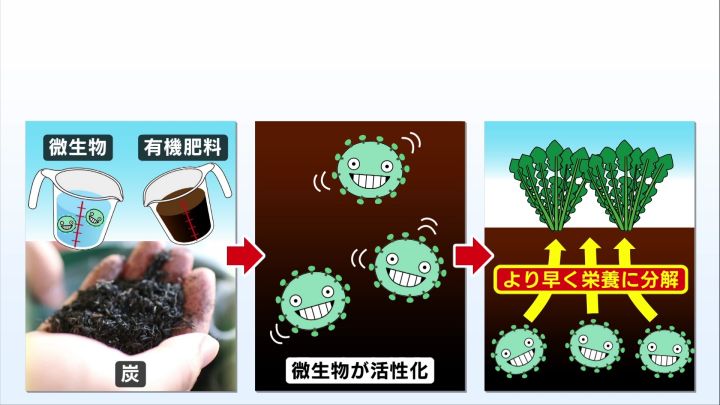

「これが僕らが開発している人工土壌で『高機能ソイル』と呼んでいるものですね。ここに微生物原をかけて、有機肥料を上手に投入することで、この土ができています」

社長の西田宏平さんと、弟で研究者の亮也さん(26)が中心になって改良を進めている。

宏平さん:

「有機肥料を分解しないと植物は(栄養素を)吸収できないですけど、30倍以上の性能を安定的に出せるというところと、病原菌に対する対抗性もかなり強くなることが研究でわかっています」

もみ殻などの植物の炭に、有機肥料とそれを分解する微生物を適切なバランスで配合。すると、微生物が活性化し分解を加速。通常の土より30倍以上早く、肥料を栄養に分解する。

どんな場所でも栽培ができる土を目指している。

宏平さん:

「ミッションで『ベランダから宇宙基地まで高効率な持続可能な畑を展開する』」

亮也さん:

「宇宙兄弟の漫画がすごくきっかけ。それを兄と一緒に読んでいる中で、僕も自然と宇宙の職につきたいところがあったり」

宏平さん:

「(漫画と同じように)僕らも兄弟なので、将来そういう仕事がしたいねと話していたのが、今現実になっているので、非常に嬉しいなと思います。宇宙だと地球よりもサスティナブルな循環型の栽培が求められますので、宇宙飛行士の糞尿や食べ残しを肥料に変えて、それをいかに分解するかというところで、僕らの『高機能ソイル』の技術が使われている」

この土で、月面での農業を可能にしたい。最先端の研究は、すでに宇宙をにらんでいる。

宏平さん:

「2035年に月面基地に人を4~5人住ませる(JAXAの)計画があるんですね。栽培実験をすることが計画されているので、そこに(TOWINGの人工土壌を)採用いただくのがファーストステップですね。今の研究開発をしっかり進めていって、より現実的になった時に、僕らが実際に(宇宙で)設置できるように頑張っていきたいなと思っています」