哲学とは「自分の中の常識や思い込みを超えて考えること」だといいます。

2019年は、その哲学に注目が集まり、喫茶店などで対話を行う「哲学カフェ」も各地で増えたといいます。夢中になるその魅力は一体何なのでしょうか。

■書店に並ぶ「哲学本」…“学ぶ哲学”から“役に立つ哲学”へ

「哲学」とはどんなイメージなのか、街で聞いてみました。

男性:

「哲学!?哲学…未知の世界な気がします」

別の男性:

「眠くなる感じですかね。パッと明快に答えが出ないんで」

女性:

「普段の生活にあまり関係ない気がして」

毎日の生活とはかけ離れた存在と答えた人がほとんど。

しかし、2019年5月の取材時、書店には哲学の入門書がたくさん並んでいて、“格闘家”というタイトルや、表紙もバラエティ豊かで、数多くありました。

丸善名古屋本店 人文書担当・佐藤丈宗さん:

「昔だと“学ぶ哲学”が多かったかと思いますが、最近ですと使える哲学、ビジネスとか日常に活かせる哲学、そういったものが強くなってきたかなという感じです」

どうやら「役に立つ哲学」というのがキーワードのようです。

熱心に読みふけっていた男性は…。

男性客:

「イラストがあるので、読みやすいかなと。ここまで全く止まらずに読めたので」

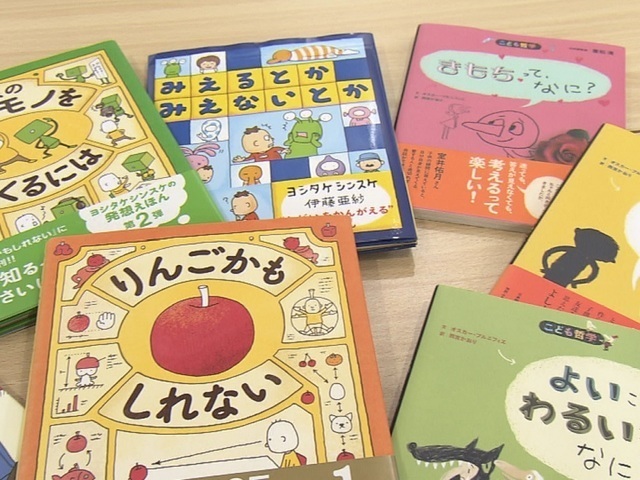

■5年で50万部のヒット…「哲学」テーマの子供向け絵本も人気

さらに児童書向けのコーナーにも「哲学」の文字。人気絵本作家・ヨシタケシンスケさん作品が売れているといいます。

丸善名古屋本店 人文書担当・佐藤さん:

「子供がこれを読んで、いろいろと考えさせられる、そういった本になっています」

出版不況といわれる中、発売から5年でなんと50万部売れているそうです、その内容は…。

<絵本『りんごかもしれない』より>

「ある日学校から帰ってくると、テーブルの上にりんごが置いてあった。でも、もしかしたらこれはりんごじゃないのかもしれない。実は何かのタマゴかもしれない。りんごには兄妹がいるのかもしれない…」

常識を疑って様々な可能性を考えてみるという意味では、これも立派な「哲学」。こうした子供向けの哲学に今注目が集まっています。

■いったいどんな会話が…5・6歳児が「哲学対話」

名古屋市千種区に2019年5月に開講した習い事の教室。通っているのは5~6歳の子供たちで、輪になって始めたのは『哲学対話』です。

難しそうな響きですが、一体どんなことをやるのでしょうか…。

哲学対話ファシリテーター 安本志帆さん:

「僕の顔、みんなの顔、顔ってどうして自分で自分の顔見れないんだろう」

『どうして自分の顔は見えないの?』をテーマに話し合います。

女の子:「鏡で見えるよ」

別の女の子:

「鏡の場所をさ、確かめてみたら見える」

安本さん:

「でも鏡使ってるでしょ?鏡を使わないで自分の顔見えますか」

子供たち:「見えない」

ぬいぐるみを持っている子が話し、持っていない子はその人の話をよく聞く、というのが決まりです。

男の子:

「何で僕の頭が見えなくてさ、みんなの頭は見えるの?」

別の男の子:

「でも自分の髪の毛見えるよ」

安本さん:

「自分のこと見える?」

子供たち:

「見えるよ」「見えない」「見えるよ」「見えない」

正解のない問いについてじっくり考えることが目的で、専門的な知識は必要ありません。

男の子:

「なんでさ、僕の目は見えなくて、みんなの目は見えるの?」

安本さん:

「ほんとだー。みんなの目は見えるね。かわいいおめめ見える。でも自分のおめめ見えないね。何で見えないの?」

別の男の子:

「自分が見たいもの見たい時に自分の顔見てたらさ、見たいもの見えなくなるの」

哲学対話は約30分で終了。結論は出さず、続きは次回に持ち越しです。

Q.なぜ子供に哲学の習い事を?

母親:

「今、子供がちょうど、なんで?なんで?の時期なので、そういうのが発散できたらいいなと思って」

別の母親:

「これから自分で考えて自分の行動を決めていかなきゃいけないような時代になっていくと思っているので、この子にも考えるトレーニングをする場所を与えてあげたいなって思って」

これからは哲学が「役立つ」時代になるのでしょうか。専門家は…。

哲学者 山口大学教授 小川仁志さん:

「哲学がただ受動的に学ぶものではなくて、使う物としていろんな現場で物事を考えるための道具として使われているという感じがしますね。AIが発達してきたことで、人間にしかできない創造的な思考は何か、と問われている。哲学って言うのは、自分の常識を超えて一歩深く考える事ですので、ある意味でそういった創造的な思考につながるというふうに期待されていると思います」

■「子供に哲学」の背景には…

愛知県犬山市で3年前から行われている「犬てつ」。子供と大人が一緒になって哲学対話をしています。

なぜこれだけ子供の哲学が注目されているのか…背景には来年度から順次導入される新しい学習指導要領の存在も。

主体的・対話的で深い学び=「アクティブ・ラーニング」が授業に新しく取り入れられることになっているのです。

これまでの知識詰込み型の勉強ではなく、思考力や表現力などが問われることに。そのための準備として、子供に哲学を、という方もいるようです。